足寄で「行列の出来る店」と言えば道の駅のすぐそば、国道242号沿いにある「髙橋菓子店」だ。

菓子店というくらいだからお菓子も売っているが、このお店のウリはなんと言っても「パン」。「髙パン」の愛称で親しまれる足寄っ子にとってのソウルフードである。「本食」と呼ばれる食パンの焼き上がり時間前には毎日行列が出来、土曜日などは町外からも多くの「髙パン」ファンが殺到する。足寄ではもうお馴染みの光景だ。

「髙橋菓子店」にパンを買いに行くと、大抵の場合、店の奥から出てきた男性が応対をしてくれる。「いらっしゃいませ!」よく通る声は爽やかで心地いい。

この男性は、「髙橋広信(たかはし ひろのぶ)」。髙パン3兄弟の長男だ。自分より2つ下の後輩で、粗暴な先輩は中学の時、彼とすれ違うと「おう!髙橋パン屋」と

呼んでいた。きっとイヤな先輩だったろう。自分ならばそんな先輩には大人になってからも会いたくないものだが、彼は違う。店に行っても嫌がる素振りなど微塵も

見せず笑顔で迎え入れてくれるばかりか「いつもお世話になってまーす!」とそんな言葉までかけてくれるのだ。どうしたらこんな人間性になれるのか。

そんな疑問も今回の取材でなんとなく分かってきた。

「髙パン3兄弟」などと勝手に呼んでしまったが、髙橋家は長男広信さん、次男「克佳(かつよし)」さんの二人が足寄で稼業を継ぎ、三男坊は栃木県の宇都宮で暮らしているそうだ。広信さんと克佳さんは9つ歳が離れ、一番下の弟さんに至っては長男よりも13歳下になり、広信さんが大学進学のために家を出た時にはまだ5歳だったそうで、「ほぼ一緒に暮らしたことがない。」という。そしてそんな3兄弟を育てたのが、「髙橋菓子店」の創業者「髙橋信吉(たかはし しんきち)」さんと「公子(きみこ)」さん夫妻だ。御年87歳の信吉さんは耳が多少遠くなってきているもののまだまだ現役で職人を続け、広信さんが「うちの母親、喋り始めたら止まりませんよ。」という公子さんも接客やパン作りに欠かせない一人だ。「髙パン」は、この両親と二人の息子、そしてパートさん2人で日々、パン作りに励んでいる。

「髙橋菓子店」創業者の信吉さんは、昭和12年にお隣の本別町で農家の次男として生まれた。子供の頃はクルマが好きで、中学になると学校の帰り道にあった整備工場に寄り道しては、トラックの整備を見ているのが楽しみだったと言う。父親からは「分家して農家をやれ」と言われていたが信吉さんはそれは嫌だった。すると中学卒業を目の前にして、件の整備工場から就職の誘いがかかる。クルマの整備に興味津々だった信吉さんは、一も二もなくこの話しに飛びついた。ところが、工場の入社面接には親の同伴が必須だったのだが、丁度その日両親は実家のある山形へ旅行に出かけていたため面接を受ける事が出来ず、あっさりと整備士への道は閉ざされてしまう。そんな折、近所の商店の奥さんが「ぶらぶらしてるくらいならうちの弟のところで稼いでおいで」と就職を世話してくれた。

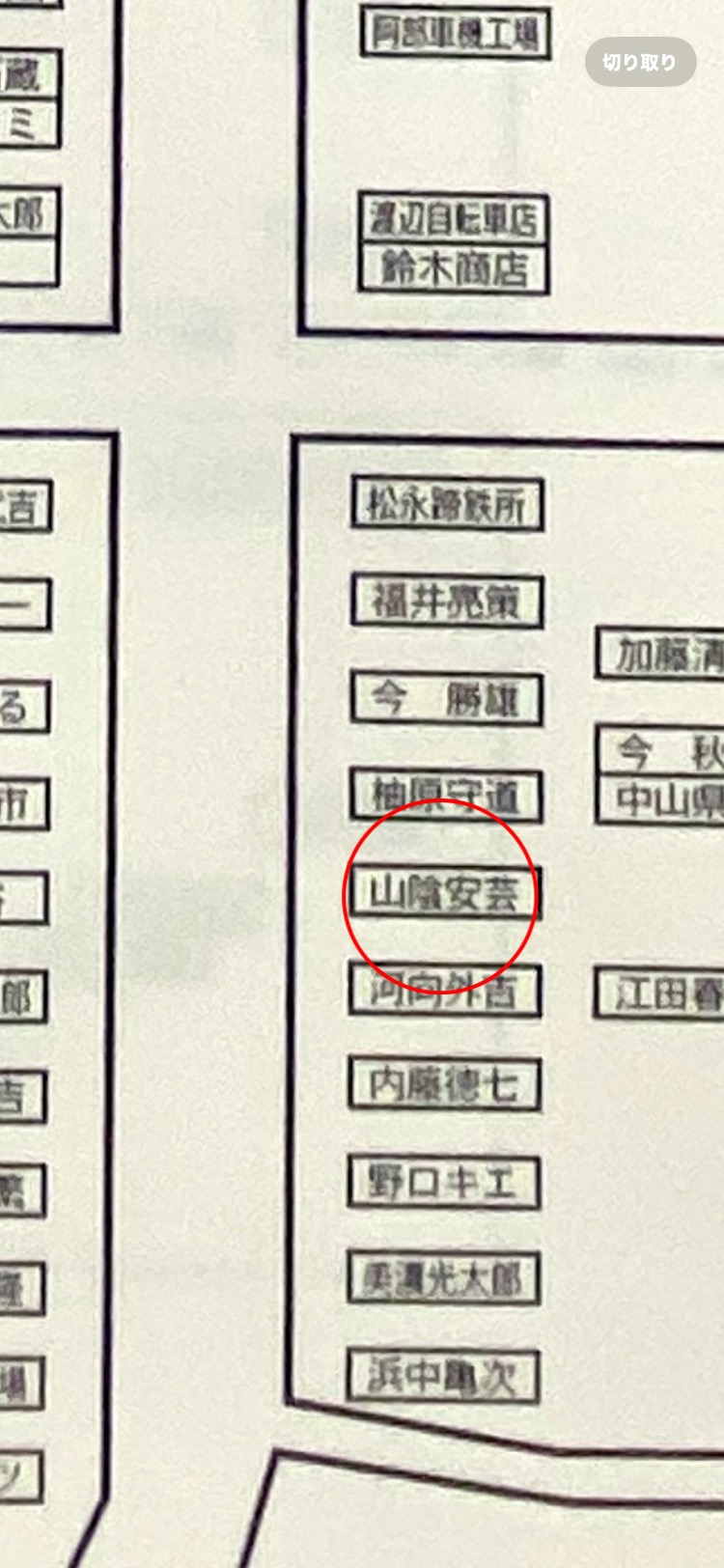

その就職先こそが「山陰菓子舗(やまかげかしほ)」という足寄のお菓子屋さんだった。

合併前の西足寄村時代の古い地図を見ると、現在の道の駅から国道241号をオンネトー方面に向かい、足寄郵便局の少し手前の位置に「山陰安芸」という名前が記されている。正しくは「安吉(やすきち)」さんで、ここが「山陰菓子舗」。安吉さんは親方だった。信吉さんはこの「山陰菓子舗」に就職したが、就職というよりは

「修行」と言った方が良いだろう。仕事は掃除洗濯に始まり、多岐に渡っており、親方や兄弟子は厳しかった。しかし、信吉さんの後からも続々と職人が入って来た事もあり、それ程時間をかける事なく自身も兄弟子となったため雑用も減り、何とか修行を続けられた。山陰菓子舗は基本和菓子がメインでパンも少し、クリスマス時期はケーキも作ったりしたそうだ。信吉さんはこの山陰で5年程修行すると昭和32年に独立し「髙橋製菓」を開業。まだ20歳そこそこだったが、親方は信吉さんの真面目な性格を気に入り独立を許してくれ、それどころか娘さんを嫁にくれた。そう「公子」さんは安吉親方の娘さんだった。

公子さんと二人三脚で始めた「髙橋製菓」。開業当初は八百屋、つまり「髙橋青果」と勘違いされたという笑い話もあるが、最初はパンのみを製造し、お店や個人に卸していたそう。ただし、「卸していた。」と言えば聞こえはいいが、いわゆる「行商」である。早朝からパンを作っては若い職人2~3人と手分けして足寄町内をくまなく回った。「自転車にパン箱積んで、芽登とか螺湾まで売りに行ったんですよ。」市街から国道241号を阿寒方面に向かう東の螺湾地区までおよそ17キロ。逆に上士幌方面に向かう西の芽登地区に至っては、およそ30キロもある。しかも芽登へは一山越えなければならないのだから大仕事だ。「足寄の町、何十軒回ったか」信吉さんは懐かしそうに振り返ったが、そこには熾烈な過当競争があったようだ。

「ライバルがいたからね。そっちよりも早く行かなきゃ皆、買ってくれないんですよ。」当時、駅の裏に「いりふね」という大きなパン屋さんがあったそうで、「そこに対抗してやってくんだから(笑)」「向こうはオートバイ、こっちは自転車だからね。だから負けちゃいられないって、うちもバイクを買って、上足寄や上螺湾まで売りに行ってたんです。」お店はもちろんだが、足寄中の農家もくまなく回ったそうで、帰宅は毎日夜の9時、10時だった。そんな生活が開業からおよそ15程年続いたが、長男の広信さんが学校に上がるのを機に卸売りを止め、店舗販売1本に切り替える事にした。その理由は?「商売やってて忙しくして子供が悪くなるところがけっこうあったのさ。」「兎に角、これが悪くなったら困るからねぇ。」と傍らの広信さんに対して公子さんは愛情たっぷりに「悪くなったら困るから」を連呼した。

お陰で広信さんは悪くなるどころか冒頭にも言った通りの人間性を持った大人に成長した。

現在で言う北1条1丁目で小売りをスタートさせた「髙橋製菓」だったが、元々が工場だったため、道路に面した戸を開けるとそこがもうショーケースになっていたという。「だからね。雨なんか降ってたらお客さんは雨に濡れてたんだよね。」信吉さんはそう言って笑った。その後、45センチ道路側に拡張。だからと言って客が店に

入れる程のスペースはない。信吉さんは、それから更に45センチ拡張し、都合90センチ道路側に店を出したことでようやく人一人入れる店舗となった。確かに自分も子供の頃にパンを買いに行ったが、幅は人一人分。店に2人くらい客が入ると後から来た人は外で待っていた事を覚えている。

小売りスタート時点では「あんパン」「クリームパン」「ジャムパン」と言った定番が主流だったが、次々に新しいアイテムを増やしていった。また並行してパン以外の「まんじゅう」や和菓子・洋菓子類もメニューに加えていく。卸売りを止めたことで経費も減った事からその分「餡」の量を多くすると、飛ぶように売れたそうだ。

そしてそんなある日、一人の男が信吉さんの元を訪ねてきた。聞くとその男は足寄で公演をしていた「キグレサーカス」のスタッフで、外国人の団員が慣れない食事でお腹を壊し困っているので、「本食」を作ってくれというではないか。信吉さんこう思った。「本食って何だべ?」。そうこの時代、食パンはまだ足寄には渡ってきていなかったのだ。知らないパンなど作れるわけがない。普通ならば門前払いなのだが、男の困り果てた顔を見ると、信吉さんの人柄が断るという事を許さなかった。

そこから男の話しを聞き、本食作りに着手したのだが、まず初めにやったのが、本食の型作り。「近くに『美濃板金』っていう板金屋があったから、こうこうこうしてくれってお願いして作ってもらったんです。」「だけどねぇ。今度はその型にパンの生地がベッタリくっついちゃって出てこないんですよ。」「『こんなんでいいのかい?』ってそのキグレの人間に聞いたら『いやこれでいい。これでいい。』ってね。それが始まりですよ。」信吉さんはこの「始まり」から今に至るまでをこう話してくれた。「もう何回も何回も改良して改良して改良して今の味になったんです。辿り着くのにやっぱり何十年もかかったね。」何十年もかけて辿り着いた「髙パン」の「本食」はフッカフカで独特の甘みを感じる。自分などは切りもしなければ、焼きもせずに、むしり取るようにしてワシャワシャ食べるのが好きだ。おまけに酒のアテにまでしてしまう。「あんまり美味しいと飽きちゃうからね。だからそこに行かない程度に毎度食べられるように作ったんですよ。」信吉さんはそう言うが、「『あんまり』美味しい!」と思うのは自分だけだろうか?

さて、「あんまり美味しい!」に行く手前の味にしたという信吉さんの話しだが、一方で公子さんは「昔、食パンに卵なんか入ってなかったんですから。」「でもうちは入れてたんですよ。」「そしたらね。次男が学校で『食パンの材料は?』って先生から聞かれて『卵!』って答えたら、『髙橋くん、食パンに卵は入ってないよ。』って

バツつけられたらしいんですよ。で、ベソかいて帰って来て『お母さん、食パンに卵入っているよね?』って。うちは卵入れてたからねぇ。」そんなエピソードを話してくれた。更に「これ(広信)が、大学に入って下宿した時に大家さんの奥さんに本食3本くらいお土産で持っていったんですよ。後から聞いたら『なんで挨拶に来て食パンなの?』って思ったって。でも食べたら『こんな美味しいパン食べた事がない!』ってね。それからお土産はいつもパンになりました笑」公子さんは誇らし気にそう話してくれた。そして最後に「病気になってものを食べられなくなった人でもうちのパンなら食べられるって。『最後までここのパン食べたんだよ。』って。そんな事言って貰えると、うれしいですよね。」と感謝の言葉を述べた。

「髙パン」の本食には信吉さんと公子さんの50年の喜怒哀楽と共に食べた者の想い出も一緒に詰まっている。

「髙パン」の代名詞「本食」はフルサイズとハーフサイズの2種類あり、午前10時30分と午後4時頃の2回焼き立てが店頭に並ぶ。更に「幻」となっているのが、甘く味付けされた甘納豆が練り込まれた「甘納豆食パン」こちらはハーフサイズのみで、午後2時頃に販売開始。しかし販売時間を目掛けて出来た行列のお陰でアッという間に売り切れてしまい、町民でもなかなか口に入らないのがうれしくもあり、じれったくもある。そんな大人気だから毎週月曜日から土曜日の、早朝から閉店の夜7時まで髙橋家は働き通しだ。とはいえ、信吉さんと公子さんは高齢なので無理をさせる訳にはいかない。という事で、髙パン3兄弟の長男、次男が力を合わせてパンや

菓子をせっせっと作っているのだが、元々二人ともすぐに稼業を継いだ訳ではなかった。長男「広信」さんは、札幌の大学在学中にバイク事故に遭い、あやうく命を

落とすところだった。その時、医者や看護師さんに助けられた事がきっかけで、少しでも人の役に立てる仕事をしたいと考え、健康産業であるドラッグストアへ就職した。道内各店を転々とした後、そのドラッグストアが十勝進出を決めた際には広信さんに白羽の矢が立ち、十勝に戻り、更に足寄店が出来た時には立ち上げのスタッフとして汗をかいた。しかし、40代も半ばに差し掛かった頃、足寄に戻る事を決意。公子さんは「お正月だったかに帰って来た時に『お母さん、ボク夏になったら足寄に戻るからって。』あぁ、いよいいよ帰っておいでってね。まさか本当に帰ってくると思ってないから。そしたら本当に帰ってきたの笑」広信さんにその時の想いを聞くと「一度きりの人生だからやりたい事をやってみたかったし、なにより足寄に貢献したかったんです。」と話してくれた。そうそう「本食」が入っているあのパン袋のあのデザイン、実は広信さんが中学生の時にデザインしたものなんだそう。そんな才能もある頼れるお兄ちゃんなのだ。

一方の克佳さんは、学校を卒業して一旦就職したものの、菓子職人を目指して東京の製菓学校に入り、菓子作りを勉強した。卒業後は洋菓子店で働いていたが、兄より一足早く実家に戻り、父と母を助けた。公子さんは克佳さんが戻った時の事も話してくれた。「次男が電話してきてくれた事があって、その後すぐに『12月はクリスマスで忙しいから辞められないけど、年が明けたら店を辞めて足寄に帰るから。』って連絡してきたんですよ。それで訳を聞いたら『この前電話した時、お母さんの声が疲れ切ってて死にそうだった。だから足寄に戻るから』って。」公子さんはその時の事を思い出して涙ぐむ、ところなのだが、こう続けた「そして帰ってきてみたら、私がすこぶる元気だったから『お母さんに騙された!』ってね。」そう言ってケラケラと笑った。

そんな風に二人の息子は足寄に戻り、今では父の味を守りつつ、それぞれがそれぞれの味で商品を創り出している。

広信さん考案の「くまさん最中」

克佳さん考案の「デニッシュ食パン」

「昔は朝の4時から夜中の12時くらいまでは働いたもんね。」信吉さんはそう言うと当時の話しをこう続けた。「前はまんじゅうもやってたから、葬式のまんじゅうの

注文とかが入る訳ですよ。いきなり明日300個とかね。当時は卒業式だの、何かのお祝いには紅白まんじゅうでしょ?注文入ったら寝てる暇なんてないんですよね。」「中華まんじゅうなんかは熱いのを包むから手が水膨れになるの。」「やってもやってもまんじゅうが追っかけてくる笑」と笑い話にしたが、一方の公子さんは、「だからね。こっちの店に移る時に、『もう、まんじゅうはしない!』って。もうまんじゅうだけはイヤだからって。お父さんは『もうまんじゅうが出来ない、まんじゅうが出来ない』って言ってたけど、『もうぅ。まんじゅうだけはイヤだ!』って笑。それだけまんじゅう作ったもねぇ。」まんじゅうを作りたい信吉さんと、まんじゅうだけはもうイヤだった公子さん。「機械があったら作っちゃうからって、まんじゅう蒸す機械は雑品屋に売っちゃった。」とこの仁義なき戦いは公子さんに軍配が上がった。

「髙橋菓子店」創業者の信吉さんは、足寄のお土産となるお菓子も数々作っている。

特産のラワンぶきを洋酒に漬け、生地に練り込んだ「ラワンぶき」というマドレーヌは、1984年に東京で開催された「全国菓子大博覧会」で見事名誉金賞を受賞。

その他にも「ラワンぶき羊羹」に「あゆみちゃん最中」など足寄ならではのお菓子を創り出した。そんな風に寝る間を惜しんで仕事に没頭する信吉さんに対して公子さんは、「お父さん仕事熱心過ぎて休まないから、強制的に日曜日を休みにしたの。当時、足寄で日曜日に商売休む店なんかなかったんだけどうちは休んでた。これ(広信)が悪くなったら困るからねぇ。」公子さんは、その言葉の通り、家族の時間を大切にした。「私は働きっぱなしはイヤだったの。だから家族で遊びに行ったり、旅行行ったりしました。」「お父さんは、『年取ったら行くべなぁ。』って言ってたけど、私はイヤだった。『お父さん、年取ったらどっちか病気になったり、具合悪くなったら行けないよ』ってね。今だったら仕事さえ休めば行けるんだからって。で、毎年ゴールデンウイークや夏休みとか出かけましたね。」公子さんが懐かしそうにそう言うと、傍らの信吉さんが小声でぽつり「無理矢理だ・・・。」そう言うと悪戯っぽくニコッと微笑んだ。

「こんなだけでもいいから、自分の土地が欲しい!ってそれを買うまでは!って頑張ってきたんだよね。ようやくふらつく頃になって土地買って、家建てて。何とか出来たよね。」信吉さんは静かにそう言った。「二人でコッツコッツコッツコッツやってきて、可哀そうだから注文してやれってね。お客さんが付いてくれたから。ありがたいですよ。」信吉さんは本当にありがたそうに感謝の言葉を述べた。

「髙橋さんのお父さんは、本当にいい人だよ。あんなに腰の低い人を見た事ないわ。」取材の前に観光協会の事務局長は信吉さんの人柄をそう教えてくれた。

そしてそれに間違いはなかった。取材の間も笑顔を絶やさず、丁寧に、謙虚に、優しく接してくれた。

信吉さんのその人柄が行列の出来る店「髙橋菓子店」を創ったのだ。そして時に熱心過ぎる亭主を制し、家族の時間を大切にし、3人の息子を育て上げた公子さんの日々が、行列の出来る店「髙橋菓子店」を支えたのだ。

そんな二人の愛情が、「足寄に貢献したい。」と戻った兄、「お母さんの声が疲れ切って死にそうだった。」と戻った弟の人間性を創ったのだ。

信吉さんと公子さんは、67年間そうしてきたように。二人の息子は、父と母が送ったあの毎日のように、今日も僕らの町でパンを焼く。

パンを焼く克佳さん

左から信吉さん 公子さん 広信さん

「髙橋菓子店」 足寄町北2条1丁目25 (0156)25-2272

営業時間: 10:30~19:00 定休日: 毎週日曜日

本食焼き上がり: 10:30、16:00頃 甘納豆食パン焼き上がり: 14:00頃

※ 写真提供 髙橋広信さま、十勝のきんちゃんさま

※ 写真資料「伸び行く足寄町写真帖」

※ 参考資料 足寄百年史

※ コラム中の情報は、2024年4月現在の情報です。